作者:李超 出处:新民晚报

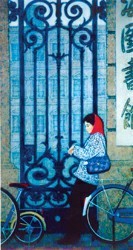

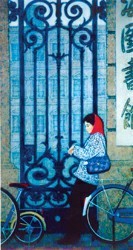

油画“晨”

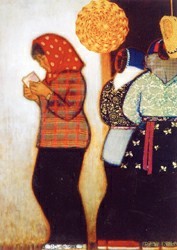

油画“悦”

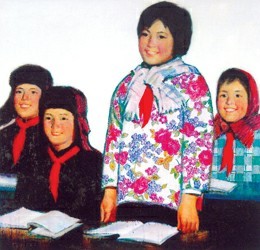

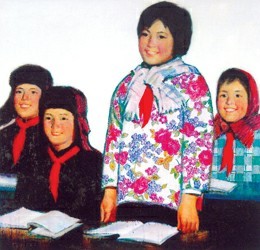

油画“课堂里的笑声”

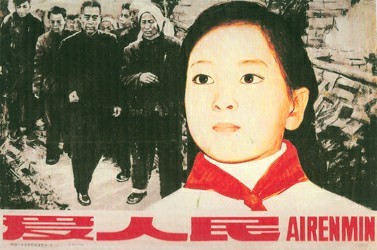

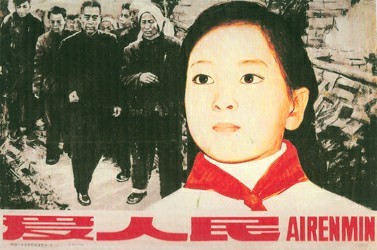

油画“爱人民” (本版油画作品均为徐文华上世纪70年代末至80年代初创作)

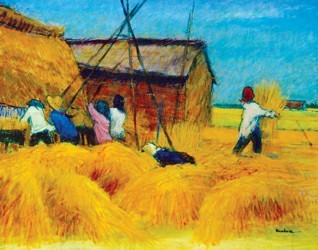

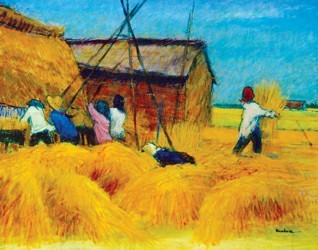

油画“收获”

编者按:已是初冬,却因为一次家庭式的热切交谈,顿感春意的邂逅,那是久违的真诚,在画室间洋溢。20年前的话语,历经光阴积淀,保留着改革开放初期中国美术的思想烙印。旅美20余年的画家徐文华先生,为之诉说得如此亲切而投入。画家怀揣着一颗炽烈的寻根之心,与我们“近距离”地叙说着我们本已经感觉“远距离”的艺术故事。这远近之间,映衬着我们大概已经异化的物欲和功利之心,提醒我们已经失落的艺术“真诚”,那是掩埋在那一代艺术家心魂之间的青春之歌。

《晨》(见左图),是那个时代的风云之作,创作于1979年,在建国30周年全国美展中获得银奖,为中国美术馆所收藏。我们能够亲眼观赏,却是在画家在上海的工作室。画家精心地复制了等大画面,为的是那被忘却的纪念。事实上,很多人可能陌生了这幅画的作者,但是很多人却不会忘记这幅作品。因为这幅画似乎无声地唤起了我们的艺术的回忆,以及当年那种苦读求学的心境。但是当你走近这幅画,你却无法回避画面里渗透的真诚之情。虽是复作,却已经完好地连接原作的精髓和本义。

画面联系着那个融化冰雪的初春,被十年浩劫所积压的求学求知的热情,主题贯穿着时代伤痕之后的思想解放,与此相关的是现实主义的形式探索,犹如冰河之中涌动不息的暖流。在那个时期,上海油画界具有引人注目的艺术敏感,这种敏感连动着他们对于艺术形式的新理解,在主题性创作的过程中,已经逐渐显现出非凡的艺术才情。无论是专业或是业余群体,艺术创作是可以值得他们全身心投入的生活方式,不讲报酬,不计功利,他们交流话题,可以为一堂写生示范课、一份美术信息资料而热烈升温,——上海的“70年代后期80年代初期”,是值得深思和关注的中国美术焦点时期。是的,那正是诞生《占领总统府》、《保卫黄河》的年代,但是在这些中国当代油画名作的背后,是特定的文化时间和空间所营造的历史转型,这种转型在素有开放意识的海上之地,获得了苏醒的先机。

关于徐文华先生作品的解读,正是提示了这“苏醒”的文化情境,这是那个时代艺术群体造就的文化合力所致。那已经失落的艺术“真诚”,在他们当年却是创作之魂。徐文华先生便是上海美术“70年代后期80年代初期”的见证者之一。他的艺术故事连带出许多著名的同代艺术家,彼此有着相似的“上海时期”和“旅美时期”。时过境迁,他们的艺术故事,构成了一代中国艺术家的文化选择,能够引起深沉的历史反思。

相信在这批见证者中间,不乏同样生动的个案。而徐文华先生的艺术个案,价值在于近距离地感悟历史中的艺术“真诚”。他的《晨》以及其他“真诚”之作,转化出他难以割舍的艺术基因,关注现实之真,精研具象之美,维系于此,他仍然以相同的激情表现我们今天的时代之变。相隔二十年,旅美生涯前后的油画作品,依然保持着这种感人的真诚“纽带”。正是这种“纽带”,连接起徐文华和他的同代人相关的个案,引发出关于“真诚”的时代共鸣。

作者:李超(上大美院艺术研究所所长 )

日期: 2008年12月14日